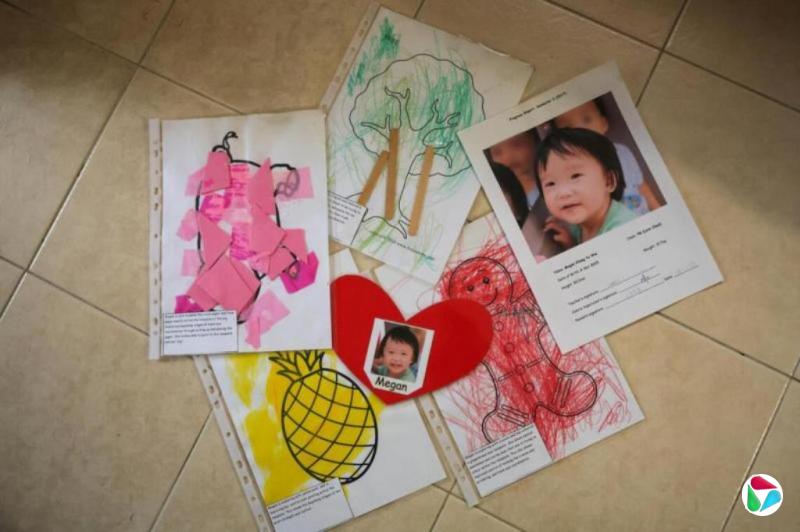

2020年2月,4岁的梅根在经历一年多的饥饿、殴打与羞辱后,生命戛然而止。瘦小的她被迫裸身,遭锁在室外花槽中入睡,下巴在一次殴打后歪曲,最终因重拳永远闭上双眼。更令人发指的是,她的遗体被焚烧抛弃,连最后的尊严都被剥夺。

然而,在这漫长的300天里,她的身影曾出现在学前教育中心老师的视线中,出现在社工的关切下,出现在儿童保护服务处的话筒另一端,出现在警方报案记录里。这个由专业机构编织的保护之网,明明多次触碰到这个孩子,却为何任悲剧发生?

这起悲剧最令人痛心的,是典型的系统性旁观者效应。在专业节点密布的网络中,每个环节都在等待他人采取行动,最终导致集体瘫痪。

梅根从学前教育中心消失后,社工咨询儿童保护服务处、幼儿培育署甚至警方,得到的建议竟如出一辙:应由祖母报案。这个荒谬的共识,把专业责任转嫁给一位内心矛盾、害怕破坏母女关系的老人。从2019年9月发现失踪,到次年1月才报案,关键的四个月在等待中消逝。这段时间里,梅根正遭受着日益严重的虐待,而系统却在无休止的流程推诿中空转。

信息在传递过程中被层层过滤。学前教育中心教师拍下的16处伤痕照片莫名消失,文字描述轻描淡写,躯干部位的可能烧伤被忽略,嫌疑人可能吸毒的信息未被正视。更令人扼腕的是,专业判断竟让位于祖母对孙女的主观感受。这些关键信息的流失不是偶然,而是系统性的感知失灵。

流程的僵化完成最后一击。警方因案件被列为过度管教而降低响应级别,保护机构因无法获知地址而放弃介入。每个人都似乎在遵守流程,却集体背叛了保护生命的初衷。在这过程中,系统就像一台精密却失灵的机器,每个零件都在运转,却无法完成既定使命。

系统失灵的文化根源

在具体失误背后,是更深层的文化困境。这些问题不是某个人的过失,而是整个系统长期运作中形成的结构性积弊。

合规思维凌驾于保护本能。工作人员更关心流程是否遵守,而非如何拯救孩子。未记录来电、未提交讨论,这些表面合规的行为背后,是系统的灵魂缺失。当保护儿童这个最终目标被繁杂的程序所遮蔽,系统就背离存在的根本意义。

避险心态压制了担当精神。机构和个人过度担忧误报的负面影响,不出错的逻辑竟压倒生命至上的原则。在这种思维定式下,一个孩子的生死存亡,在权衡中竟不敌可能的关系破裂或声誉受损,这种价值排序的错位令人深思。

部门壁垒让协作举步维艰。各机构如同孤岛,危险信号始终无法拼凑成完整的预警图谱。力量在分散中消耗,时机在推诿中流逝。这种碎片化的运作模式,使得系统无法对潜在危险做出及时、有效的反应。

对梅根一家,道歉来得太迟,但对儿童保护事业,这必须成为新的起点。我们需要的不只是修补漏洞,而是根本性的系统重构与文化重塑。

要以绝对责任取代责任迷雾。所有疑似虐待案件应由专业机构统一管理,社区机构专注发现与报告。更重要的是,要彻底根除只有家属能报案的迷思,建立“看见即报告”的文化。

要用积极透明战胜信息衰减。建立高风险信号的强制上报与共享机制,让孩子失踪、嫌疑人吸毒、躯干重伤等关键词触发跨部门警报。

要将苛责个人转为赋能系统。正视这项工作的情感消耗,为前线工作者提供充分的心理支持和专业保障。

梅根用生命测试了保护系统的极限。她的遭遇让我们看清一个残酷真相:任何孩子都不应在现代文明社会的注视下被虐待至死。

化悲恸为行动,需要每个人的觉醒与参与。当我们不再沉默,共同织就密不透风的关怀之网,才能避免悲剧重演。这不仅要靠制度的完善,更需要每个公民的责任意识。从邻居的警觉到路人的关注,从教师的责任心到社工的专业素养,每一份善意与担当都可能成为挽救生命的关键。

(作者是避风港资产管理公司首席执行官)