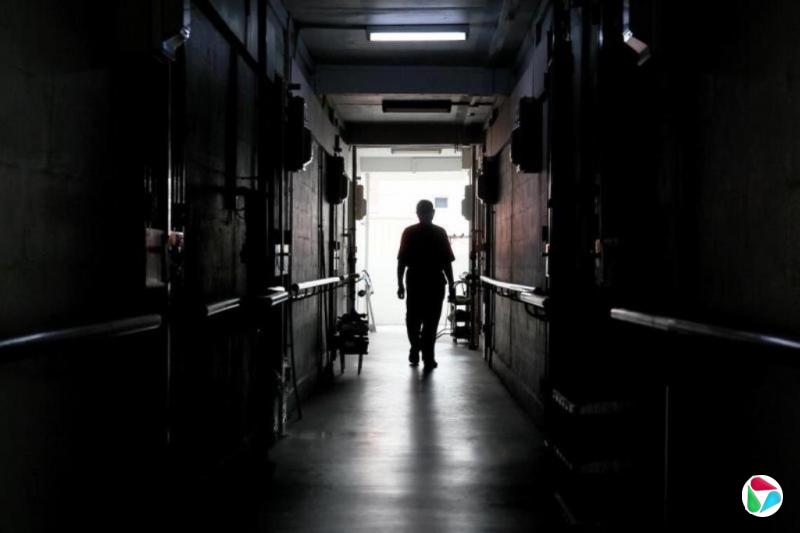

最近的盛港父女双尸案,引起社会高度关注与讨论。两条生命在家中静默多时,却无人察觉,直到血水渗漏、气味逼人。我们原以为周全的社会安全网,也许能防贫,却防不了孤独。

孤独的问题并非新现象。过去两年,面向乐龄群体的Aces Care求助热线接到的电话持续增加。自2022年启用以来,已接获逾7000通来电,其中越来越多与情绪低落、焦虑和孤独有关。义工发现,不少长者打电话来,只是希望有人听他们说话,有人理解他们。孤独,可能不再是一种个人的情绪,而是一种时代的状态。

新加坡明年迈入超老龄化社会,届时每五个居民就有一人年满65岁。过去10年,本地年长居民人口增长约75%,从2014年的43万多人,增至2024年的75万多人。同一时期,独居长者的数量翻了一倍,从4万2100人增至8万7200人,增速远高于整体老年人口。这意味着,独自生活的长者,将成为越来越庞大的一群。

学者早已指出,孤独不只是“一个人住”的问题。新加坡管理大学幸福老龄化研究中心的调查显示,本地约六成受访年长者感到孤立,其中五分之四虽与家人同住,却依然觉得被世界遗忘。这说明孤独并非物质的匮乏,而是情感连结的断裂。

近年来,政府和社会服务机构已陆续推出措施,应对这个问题。社区探访、陪诊服务、邻里互助、热线辅导等,都在努力填补这份空白。然而,最难被发现的,往往不是最贫困的人,而是那些既不在援助名单上,也不被人惦记的人。他们或许衣食无忧,却没有一个可以随时打电话的人。制度能回应有声的求助,但要听见无声的呼唤,却没那么容易。

以Aces Care为例,原计划今年将求助热线扩展至全岛,但因义工本身多是长者,受健康与行动不便限制,服务范围始终难以扩大。每拓展一个社区,就得重新培训义工,也得持续募款维持运作。对许多社会机构而言,“看得见的需要”已让资源吃紧,要预防“看不见的困境”就更难了。

盛港案也提醒我们,孤独并非只属于老年。随着人口结构变化,不少中年人夹在照护与生活压力之间,既要照顾年迈父母,又容易在长期疲惫中与社会脱节。这类“看护者的孤立”正在扩大,他们未必需要金钱援助,却更需要情感支撑。

除了体制,社会文化也是关键。我们讲究尊重、重视隐私,不愿打扰别人,也担心被看成多事。于是,人与人之间保持着礼貌的距离,渐渐忘了如何靠近。

盛港案的邻居说,那对父女总是大门紧锁、鲜少与人往来。这是冷漠,还是一种习惯的疏离?要让社会更有温度,我们得重新学习关心。当邻居的灯连续几晚没亮,当熟悉的面孔忽然不再出现,当一个老人长时间坐在巴士站发呆,我们是否察觉得到?又是否敢上前关心?

关心,不必隆重。有时一个招呼、一句闲聊,就能让人感觉被看见。一座有温度的城市,不在于政策有多完备,而在于人们是否愿意相互照应;一个懂得倾听的社会,不只要有热线、有补助,也要能在无声之处听见需要。

到2030年,每四个国人就有一人超过65岁。我们或许能兴建更多养老院、设计更多社区空间,却难以靠规划,制造“被记得的感觉”。如果社会仍把“没人求助”当成“没问题”,悲剧还会重演。

孤独不只是个人的命运,更是集体的功课。唯有当制度学会倾听,当社会学会观察,当每个人都愿意在沉默降临前靠近一点,孤独才有可能不再蔓延。

(作者是《联合早报》本地新闻副主任)