8月下江南到乌镇穿汉服逛古镇,再到上海化身贵族享用宫廷宴,吴嘉仪(27岁)回到新加坡后感叹:“不够!我想待久一点,怎么那么快就结束了呢!”

吴嘉仪意犹未尽地向《联合早报》忆述,到乌镇前她就在中国社交媒体平台小红书上找好店家,谈好价格、时间,选好汉服,第二天一早到店里化妆试衣。

行程结束都一个月了,她还念念不忘:“基础配套一人才199元,很便宜,能穿一整天。她们手工帮你绑头发,还叫你‘宝宝’!”

和本地许多年轻人一样,过去一两年,吴嘉仪对于“去中国玩”萌生强烈的热情。

也许是因为逐渐“沉迷”小红书,从娱乐追星到美食美景再到奇闻轶事,让人更贴近中国社会脉搏;又或是听说亲戚朋友的中国游体验打破了许多刻板印象;加上中国品牌抢滩海外,在新加坡出现越来越多中国奶茶店、中餐馆和潮玩店泡泡玛特,都拉近了中国与年轻新加坡人的距离。

新加坡社科大学中文系主任李伟雄受访时说,虽然2003年起我国公民就能免签入境中国15天,但本地游客长期以来习惯以旅游团模式游览传统景点。

随着中国在2008年跨入高铁时代,2013年起快速发展电子支付,游中国愈发便捷,游客也更容易前往一些偏远地方。到中国旅游的新加坡人不再满足于北京故宫、上海外滩这些标志性景观,而是带着好奇心,转向更偏远和小众的地方,感受充满在地味的中国。

李伟雄指出,传统一线城市对新加坡人来说已较为熟悉,随着中国大型城市迅速发展,同质性越来越高;加上近年来许多航空公司增开直飞中国二三线城市的航班,方便新加坡人前往较偏远的内陆地区,寻找独特性与差异性,满足“在地、不一样”的需求。

在吴嘉仪的带动下,她的父母近期踏上了三个月环中国之旅,租下房车自由行遍大江南北。对于她父母以及更老一辈的新加坡人来说,游览中国比较“ulu(马来文,偏远)”的城市一度难以想象。

已退休的麦椿荣(69岁)回忆,1980年代及新中建交初期,去中国度假的本地人寥寥无几,不是回乡探亲、扫墓,就是公干,1990年代至2000年初旅游观光才逐渐多起来。

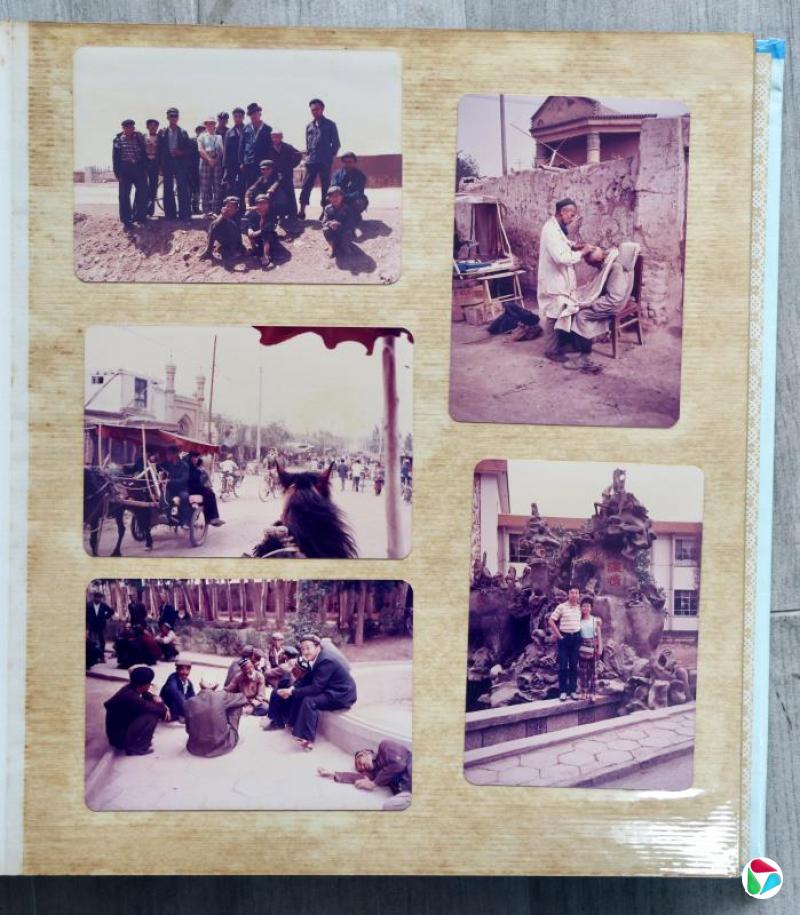

麦椿荣向记者展示1980年代他到新疆库尔勒公干时拍的照片,他与欧美同事走在街上,西化的衣着格外显眼,常被当地人围观。

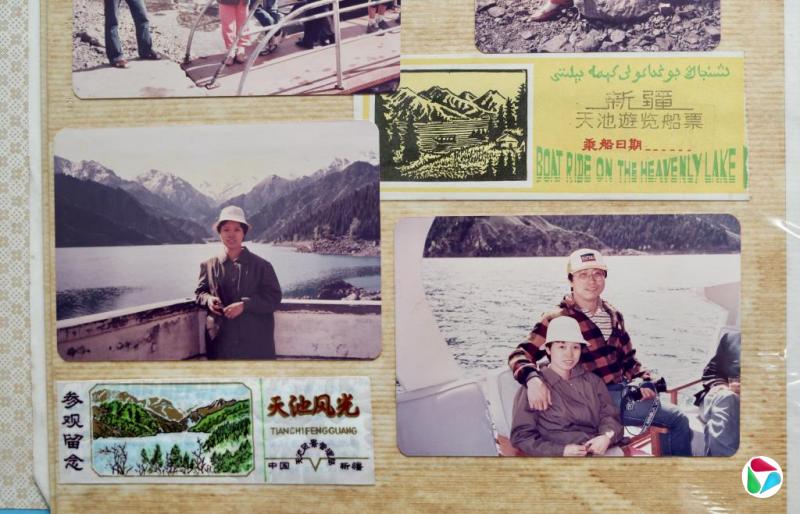

后来他又多次到中国旅游,通常都是去大城市,直到2016年,他与老伴曾兰英(70岁)才带孩孙重游北疆。惊叹基建天翻地覆的变化和当地旅游业飞速发展之余,他也感慨,竞争激烈的旅游市场里催生的少数民族表演等项目,似乎寻不到当年真实展现在眼前的淳朴民风民情。

曾兰英说,他们一家计划明年10月组团去现在很流行的南疆,正好也重返故地库尔勒看看它过去几十年的变迁。

另一方面,迅速崛起的社交媒体与网红经济影响力也不容小觑。李伟雄指出,各平台宣传带动的打卡点、美食、购物等,都吸引本地游客前去探索。在社媒时代,这些新的体验都是一种可分享的社交资本。

吴嘉仪把她和朋友在上海体验宫宴的全过程,从沉浸式被当作“王公贵族”迎入园内,到免费的古装妆造,用餐时观赏的宫廷舞蹈,以及现场投影的英文字幕,一帧不落地上传到Instagram。亲戚朋友看了都被吸引,纷纷找她“取经”,也要去体验。

除了披上古装“玩穿越”,本地游客还深入成都社区里的宝藏火锅店、去“嬉皮大本营”云南大理喝咖啡撸猫、到福建乡间的土楼和茶园,坐上绿皮火车足迹北至长白山,西到大漠敦煌和南北疆……

电子钱包YouTrip提供的数据显示,今年6月假期,中国首次超越日本成为最受新加坡游客欢迎的目的地,游客人数较平日大涨58%。为了响应中国深度游的需求,本地旅行社曾兄弟还推出最短14天的中国旅居配套。

用吴嘉仪的话说,“中国那么大那么美,太多地方想去了”。

中国游客玩转打卡 带火新加坡城市一角

刚下完雨的新加坡福康宁公园四下无人,但通往树洞的地下步道却涌现人龙,妆容精致的“小姐姐们”满头大汗,排队等着站上螺旋楼梯拍出心仪“大片”。

来自辽宁的大三学生冯好(20岁)说,她来新加坡旅游前在小红书上搜索旅游攻略,看到铺天盖地的福康宁树洞。这里被标榜为网红“世外桃源”,结合氛围感、设计感和绿植,随便拍都很有感觉。

中国游客是人龙的主力军,都是跟着小红书、抖音上的推荐,来到这个在本地人看来算不上景点的树洞。如今这个树洞几乎每天都有人排队打卡,为了拍一张照片,高峰时段要等候两小时。

近一两年,本地有不少看似平平无奇的城市一角被中国游客带火,忽然成了“网红”。许多中国游客来新加坡,必去有彩虹外墙的旧禧街警察局(目前是文化、社区及青年部和数码发展及新闻部办公楼)、牛车水的“森林酒店”皮克林宾乐雅臻选酒店,以及如切的娘惹店屋和实利基艺术中心等新兴打卡地。

过去三年,中国游客在我国的大街小巷越来越有存在感。2023年我国迎来中国游客136万人次,这个数字去年翻了一倍多至308万人次。新加坡旅游局大中华区首席代表兼执行署长潘政志告诉《联合早报》,本地今年首九个月迎来中国游客250万人次,中国依旧是最大的外国游客来源国。

这个趋势背后的推力是新中关系再攀高峰。去年农历新年前夕,新中实施30天互免签证政策,加强两国人员往来。中国公民可免签入境我国30天,而在那之前,中国虽自2003年起对我国公民开放免签15天入境,但中国民众来新旅游仍须申请签证。

新加坡社科大学中文系主任李伟雄受访时说,早期中国游客大多通过‘‘新马泰’’(新加坡、马来西亚、泰国)坚挺的汇率,则让一些中国游客转而成为精打细算的探索者,他们在社媒上分享各种省钱攻略,包括去小贩中心用餐、不住市中心酒店、不到便利店买水,以及到组屋区买水果和日用品等。

这些看似迫于预算的选择,也意外让中国游客步入本地人的生活圈,完成一趟趟更接地气的旅行。冯好在这方面就很有经验,她参考小红书上新加坡用户的推荐找美食,在不伤荷包的同时,也体验到了正宗的本地风味。