为换取美国降低对台湾的对等关税税率,台湾提出扩大投资美国的“台湾模式”,要输出最具竞争力的新竹科学园区经验,在美国构建完整半导体集群。副总统萧美琴称,不仅是台积电,包括整个生态体系的其他部分,从供应商到设计商,乃至其他晶片制造公司都会赴美投资,岛内舆论哗然。

在野党立委强烈质疑民进党政府卖掉台积电“护国神山”及产业链“护国山脉”。国发会主任委员叶俊显在立法院坦承,国发会未参与,自己也是从报纸上看到这个消息,希望有三个月时间作评估报告。

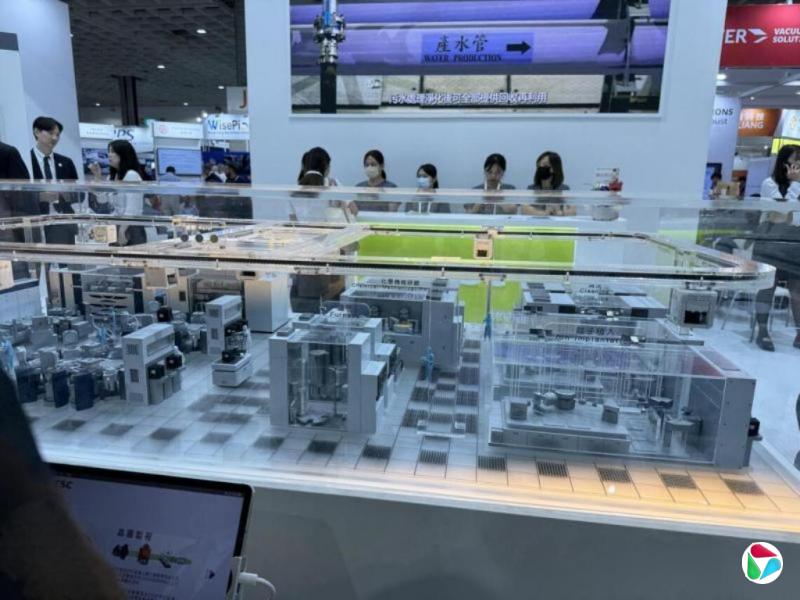

新竹科学园区是孕育台湾高科技产业的摇篮,拥有从集成电路(integrated circuit,简称IC)设计、晶圆制造到封装测试等完整的产业链。

被尊为“台湾半导体之父”的工业研究院前院长史钦泰正面看待此事。他在接受《联合早报》采访时直言:“我们不是一直希望科学园区成为全球成功的学习典范吗? ”

对于整个生态体系的复制,史钦泰认为:“一个厂可以照搬,但一个生态体系很难,生态体系就是模仿生物怎么聚集在一起,一定是要有那个条件才会在一起,要移植是不可能的,慢慢努力去学,有可能”。

他强调,“既然叫生态体系,就表示它有自然形成的过程,不是拔起来种在另一个地方就会成功,和它的气候、环境、制度、人才都有关系。”

园区成败要看当地政府 治理效能与政策执行力

台湾大学国际企业系名誉教授陈厚铭在《工商时报》专栏指出,对台湾而言,这是输出整厂与产业模式的重要机会,既能扩大国际影响力,也能强化在全球半导体竞争局势中的战略地位;但美国长期“去工业化”,政府层级协调与程序繁琐,技术人力有限,人工及材料成本居高不下,投资进程充满不确定性,园区成败,不仅取决于资金与技术,更有赖于政府治理效能与政策执行力。

美国商务部长卢特尼克9月底提及,中国大陆毫不掩饰要夺取台湾,美国不能再过度依赖台湾半导体,必须推动“美台晶片产能五五分”方案。

卢特尼克设定的目标是,在任期结束前将美国晶片自制率从2%提升至40%,投资规模超过5000亿美元,涵盖从设计到封装的完整供应链。

不过,台湾政府坚称,绝未答应“五五分”之事。

专家:美国晶片自制率 三年无法达到40%目标

资深产业顾问陈子昂受访时直言:“晶片自制率在三年达到20%有机会,40%不太可能。”

他说:“5000亿美元太庞大,不一定能办到;复制类科学园区,五到十年或许有机会,三年怎么可能?”

曾在工研院从事产业分析的陈子昂指出,在美国设立类似台湾现有的科学园区,若要取得成功须具备三大条件:一、厂商业务收入以美国市场为主,不能像过去到大陆、印度组装再出口至欧美;二、业务制程高度自动化,因美国劳动力成本高,劳工不愿上生产线,H-1B签证费用高达10万美元,企业必须尽量缩减人力;三、因美国生产成本、土地、水电等基础建设都贵,厂商的毛利率要够高。

综合上述条件,他认为,在美国只会形成两大类型的科学园区:一、以晶圆代工为主的半导体,集中在亚利桑那州;二、高毛利率的人工智能(AI)伺服器,因为AI伺服器80%出口到美国,鸿海、广达等多在美国与墨西哥边界的德州设厂,组装多雇用墨西哥工人,工人下班返回墨西哥,无住宿成本问题。

然而,这与美国想要的完整上中下游半导体供应链仍有差距。

陈子昂说,目前台美商议的232条款(基于国家安全考量对特定进口商品征收关税或实施配额)只跟台积电有关。“美国市场占台积电营收的70%,台积电被胁迫;但联电输往美国的业务低于5%,力积电和世界先进在美营收几乎是零,就算被征1000%关税也没关系。”

他说: “美国的集成电路设计占世界71%,台湾只有18%,台湾的集成电路设计60%出口到大陆,即使台积电在美国站稳了,向集成电路设计和封装测试企业招手,企业也不一定去;其他一些毛利不到5%的公司怎么去?供应链当然不完整,未来三年能有个初步规模就很强了。”

中央大学经济系教授吴大任受访时,从国际贸易理论的比较优势和比较利益分析指出,各国的专业分工是根据自己的比较优势决定发展哪个产业,美国的优势在创新、品牌经营和服务业,而非制造业,美国要反其道而行,反而给世界各国造成困扰。

他说,台湾半导体产业强是因为有很多条件配合,台湾企业在上世纪八九十年代规模小且多是垂直分工,一个产品从上游至下游,每个环节都是透过市场机制来传递,例如中下游厂商不必自己生产,可在市场购买价廉物美的上游产品或原料;而美国是以垂直整合为主,产品是靠自己的产业完成上下游传递。

吴大任指出,台积电在亚利桑那州第一个量产的工厂目前产能不大,可以用台湾工程师解决,但晶片仍得送回台湾进行先进封装,一来一回增加很多成本,后续整体经济劳动环境还有很大的不确定性,台商仍应且战且走。

史钦泰也提醒说:“有机会往外走是好事,但一定要评估自己的能量有多少,如果不自量力,自己都站不住脚,去到那边也站不稳。”

美版竹科可壮大台湾? 专家担心最终沦为钱坑

“现在园区内高薪的人没感觉,但园区外的人都在担心,未来几年这里就衰退了。再过五年,可能园区内三分之一的人都去了美国,薪水高的几乎都被抽走了,甚至举家搬迁,这里的房价就崩了,生意一定受影响。”

经常载客往返新竹高铁和新竹科学园区之间的陈姓德士司机,向《联合早报》坦言他的担忧。

台湾政府将协助美国复制科学园区,构建完整半导体集群的消息传出后,首当其冲的新竹科技园忧喜参半,当地民众有些惶惶不安。

台政府:保证关键技术不外流

民进党政府认为,这是借美国壮大台湾的大好良机,政府再三保证,台积电等关键技术绝不会外流。学者专家则看法不同,有人担忧这波冲击大过2008年金融海啸,悲观者甚至认为美国特朗普政府正“掏空台湾”。

资深产业顾问陈子昂指出,过去成长最快的市场是中国大陆,但未来10年成长最快的市场是美国,而且美国客户也允许台积电涨价,让台积电毛利率维持在53%以上,先前质疑台积电赴美投资的法人和股东杂音几乎消失了。

但他不否认,台湾科技业员工仅87万,美国关税已导致传统产业雪上加霜,获利丰厚的半导体产业赴美投资,的确会影响台湾的经济增长动能。

现代财经论坛9月中旬举办“台湾经济如何突破关税冲击”座谈会,中华经济研究院副院长王健全在座谈会上指出,特朗普祭出的关税已经对台湾伤筋动骨,将来汽车、农产品难免要全面开放市场,台湾将来还会有一波高科技产业赴美投资潮。

王健全认为,特朗普希望美国能完成上中下游一条龙作业,主要是为了因应战争和突发情况,这对台湾的冲击很大,但同时商机也很大。

王健全分析,台湾经济未来可能出现的三个情境:第一、利用台日韩策略联盟,让台湾先进入美国市场卡位,美国也能再工业化,台湾则换取低关税。

第二、台湾企业须赴美国投资,也要有主动的投资思维,例如去美国建立一个半导体集群,运用美国人才,也在美国挂牌,吸引美国人投资,“用美国人的钱来壮大台湾产业,但一定要设计资金回流台湾机制”。

至于第三个情境,王健全认为,若台湾选择维持现状,可能是高科技产业外移,传统产业顶不住压力,届时台湾经济面临产业空洞化、失业率上升等严重问题。

专家担心台湾失去经济动能

但参与同场座谈会的中央大学经济学系教授吴大任指出,美国生产成本高,劳动市场又缺乏弹性,半导体产业赴美投资并不乐观,若整个生态体系移至美国,环境不合适,最后恐怕沦为“钱坑”。

吴大任向《联合早报》指出,美国要世界各国赴美投资制造业,届时产能增加,生产要素需求大幅上升,对人力需求大为增加,此时估计一个工程师年薪20万美元,届时可能涨至三四十万美元,厂商投资成本大增,可能面对很大的风险。

他说,更严重的是,台湾近年投资都是靠半导体,半导体供应链移转至美国,民间投资必然会下降,台积电要投资美国1650亿美元,在台湾的投资可能被排挤,台湾要面对的问题是“下一个经济动能在哪里?”

政策才俊机遇加使命感 是台湾半导体成功密码

台湾新竹科学园区有东方“硅谷”的美誉,在此成长茁壮的台积电等半导体产业又被形容为“硅盾”。

台湾官方决定发展半导体政策源于台湾退出联合国,当时的行政院长蒋经国要“革新保台”。1974年,时任经济部长的孙运璿接受美国无线电公司(Radio Corporation of American,简称RCA)建议,从美国引进技术,研制集成电路,发展台湾的电子工业。

1975年,经济部的工业技术研究院选定36位不到30岁的工程师到RCA学习,有“半导体之父”之称的工研院前院长史钦泰,以及与张忠谋共同创立台积电的台积电文教基金会董事长曾繁城等,当时都秉持破釜沉舟、只许成功不许失败的使命感前往美国取经,后来都成为台湾半导体产业的将帅之才。

史钦泰10月21日在台湾清华大学举办的《十里天下》新书发布会上,忆述他29岁获得普林斯敦大学电机博士回台,进入工研院电子发展中心担任工程师,隔年即奉命前往美国RCA执行集成电路技术移转,返台担任集成电路示范工厂厂长等往事,感念“政府给我们年轻人独当一面的机会,赋予责任,也让我们大胆去做,错了就改”。

当年领导者高瞻远瞩 神奇打造出台湾“硅谷”

台湾政府1973年成立开发基金,同时扮演创投和创业的角色,通过政府资本和拥有技术的专业经理人合伙进行产业冒险,在没有创投生态的前提下,成功复制硅谷机能。

史钦泰等人在今年稍早出版的《边缘到核心:台湾如何成为世界的心脏》一书中也提到,1980年从美回流的大批优秀理工人才,带回半导体产业最先进的知识和经验,当美国半导体产业走向全球化时,新竹成了硅谷连接亚洲的第一道关口。

工研院将RCA移转的技术再升级,并将所有制程技术、电路设计以及产品设计,转移给联电,这是从政府计划走向企业经营的重要转折点。1987年台积电成立,示范工厂研发人员再转移至台积电。

台积电董事长张忠谋1985年应时任政务委员李国鼎力邀返台,接任工研院长,并拍板以晶圆代工营运模式,为集成电路设计公司提供稳定生产,吸引下游封装测试厂设立,形成台湾独有的半导体产业上中下游垂直分工,具备完整供应链的产业发展模式。

1980年新竹科学园区成立,因政府优惠政策与高科技产业集群效应,加上园区周边的清华大学、阳明交通大学等学术机构和大量人才,更为半导体产业奠下雄厚的发展基础。

在孙运璿、李国鼎等领导者高瞻远瞩的擘画下,政府制定技术研发促进产业发展等优惠政策,注入资金,透过专业化管理及企业经营效率,让专业经理人有更多自主性;台湾也抓住个人电脑崛起及互联网、移动通讯商机,加上台湾以中小企业为主,具有不断创新的制造与设计能力,形成了绵密的供应链,造就了台湾半导体产业的奇迹。