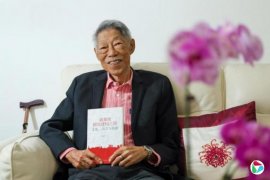

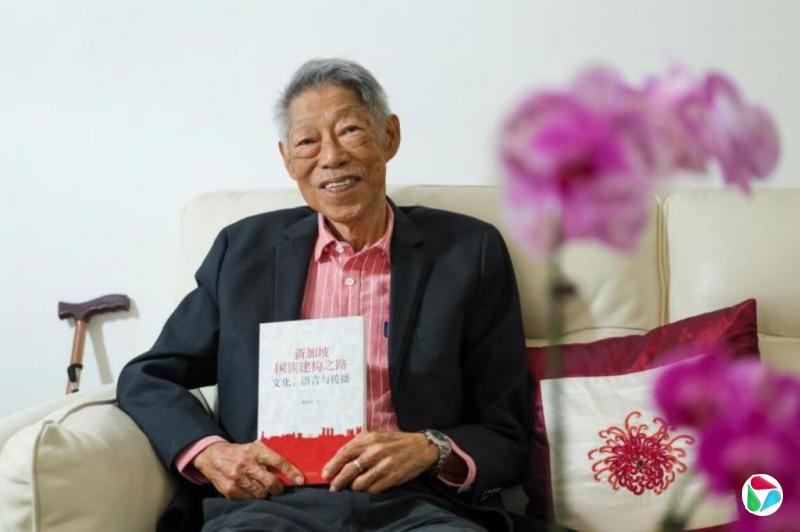

著名传播学与社会学学者郭振羽教授,在新加坡建国60周年之际,推出文集《新加坡国族建构之路:文化、语言与传播》,恰逢其时地为我们审视这个独特的多元移民社会,如何寻求“我们是谁”的答案,提供深刻且富有人文关怀的洞察。本书透过李光耀“终身遗憾”的开篇,直指新加坡国族建构的非必然性与艰巨性,并以安德森“想象的共同体”为理论基石,系统梳理60年来新加坡在教育、国防、公共仪式和基本国策上所做的努力,尤其强调“公民民族主义”的建构及面临的挑战,为维护新加坡多元民族和谐共处之道,提供宝贵的启示。

多元并存与公民民族主义的坚守

新加坡建国伊始,便面临在经济、外交、国防上求生存,以及在多元分歧社会上建立共同国民意识的双重挑战。政府通过一系列核心措施,致力于在尊重多元的基础上求同存异。其中,教育改革将四大源流融合为统一的国民型学校,推行“英语+母语”的双语教育,旨在建立共同的沟通基础(英语)并保留各自的文化根基(母语)。国民服役制度则强制性地创造跨越种族、社会阶层的共同军事训练与生活经验,成为建构国家认同的洗礼。

更具核心意义的是《新加坡国家信约》的制定与朗诵。信约以“誓愿不分种族、言语、宗教,团结一致”开宗明义,接受多元现状,不求同化统一;继而指向“建设公正平等的民主社会,并为实现国家之幸福、繁荣与进步”的未来理想。这超越传统“种族民族主义”的局限,确立以公民身份、而非族群身份追求共同理想的“公民民族主义”,构建一个基于“社会契约”的国家认同基础。这种“多元一体”(费孝通语)的基本政策方针,正是新加坡维持民族和谐共处的基石。

避免身份认同干扰的路径

郭振羽教授的分析,特别是对华族身份认同在200年历史中“去根”与“重植”的流动性描述,以及对新加坡华族身处双重多元(多元民族社会+华族内部多元格局)的独特性强调,深刻揭示身份认同的动态性与复杂性。要避免民族身份认同对多元社会的干扰与猜忌,关键在于:

首先,坚守“公民民族主义”的核心原则:将国家认同的基础置于共同的理想、价值和政治制度之上,而非单一的种族、语言或宗教。日常生活的实践(如国民服役、信约、国庆庆典),必须持续强化这种超越族群的公民身份意识。

其次,语言政策的动态平衡与反思:虽然双语政策促进英语作为共同语的趋势,但也带来方言式微和文化失落的隐忧。郭教授建议重新审视并考虑开放方言禁令,由民间自主发力。这体现对文化多样性价值的重新认识,将文化传承从政府主导转向民间自治,让族群在保有文化特色的同时,避免将文化差异转化为政治隔阂。包容而非排斥的文化建构,才是多元社会的长久之策。

第三、媒体的公信力与人文关怀:郭教授强调媒体必须坚守公信力,并以“新闻理念与人文关怀”并重的模式,承担文化传承和价值塑造的责任。在多元社会中,主流媒体作为构建“想象共同体”的重要工具,应着重报道不同族群间的融合与共识,警惕制造对立与猜忌的传播内容,为社会融合创造一个负责任的传播生态。

协助新移民融入的可行途径

面对全球化浪潮和新移民来源的多元化,融入成为持续的挑战。郭教授提出移民社会身份认同“永无终点”的论断,肯定了这是一个螺旋式上升、不断调适的过程。因此,协助新移民融入,应采取多面向、持续性的策略:

第一、制度性创造“共同空间:正如新加坡通过国民服役、组屋政策在居住上推动整合,应继续通过学校、社区中心等公共空间,创造更多跨文化交流和共同协作的机制,让新移民与本地人在共同的社会实践中建立联系和情感。

第二、鼓励双向适应与文化交融:融入不应是单向的同化,而是双向的适应与交融。本地社区和新移民团体应鼓励互相理解各自的文化传统、生活习俗和价值观。政府和民间组织可提供跨文化交流工作坊,帮助本地人理解新移民来源地的文化背景,同时帮助新移民了解本地的社会规范和文化“潜规则”。

第三、突出公民理想和社会契约的价值:新移民必须被引导理解并认同新加坡的“公民民族主义”基础——即对公正平等民主社会的追求、对国家信约的承诺。这比任何文化习俗的适应都更为重要,是建立国家认同的核心。

本书的普世价值与跨文化阅读

《新加坡国族建构之路》不仅是对“小红点”经验的总结,更是对人类文化建构普遍规律的探索。郭教授的理论贡献,尤其是对“永无终点”身份认同旅程的洞察、对“双重多元”复杂性的分析,以及对方言政策的反思,具有重要的理论价值与现实意义。

因此,本书的内容不仅适合他族通过翻译阅读,而且具有极大的良性作用。对于其他多元社会或移民国家而言,新加坡在语言政策、公民教育以及在“多元并存”框架下追求“多元一体”的经验,提供可借鉴的治理智慧。它能促进其他民族理解一个非西方、非传统民族国家,如何成功地在尊重差异的同时,构建国家认同,从而有助于消除因不了解而产生的猜忌,促进民族相互理解与学习。

最后,正如封面上“国”字那醒目的红点所象征的,“小红点”新加坡的建国之路,是一代知识分子与国民共同努力,在“分”与“合”之间持续磨合、永无终点的旅程。这本书是献给新加坡60岁生日的献礼,也是点亮我们穿越迷雾,寻找文化家园的智慧之灯。

(作者是退休教育工作者)