2025年收尾之际,困扰中国经济的除了挥之不去的通缩阴影,还有愈发明显的投资失速。

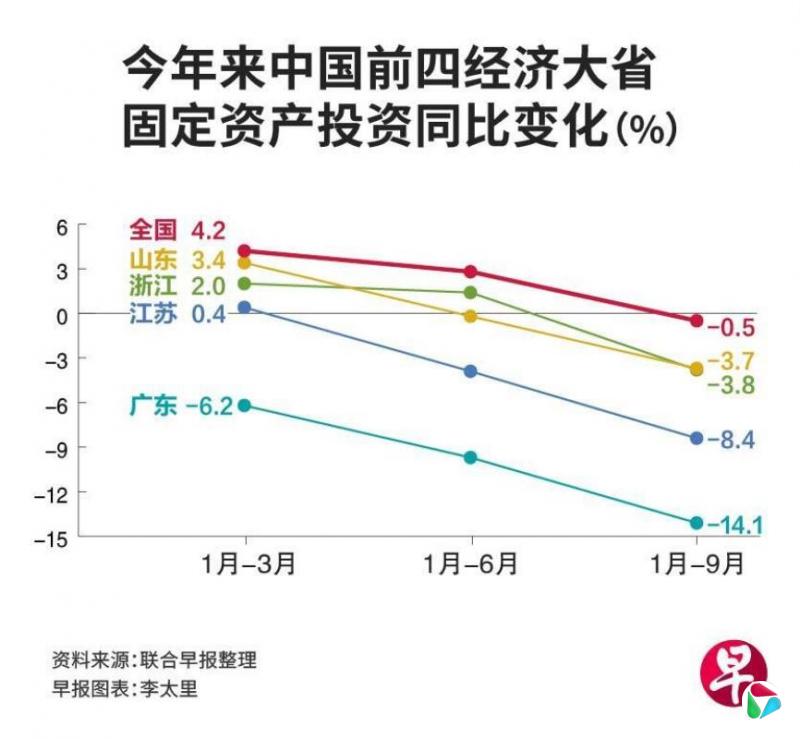

今年9月,中国固定资产投资单月增速降至负6.5%的近五年最低点,前三季固定资产投资累计同比下降0.5%,这是该指标自2020年10月以来首次出现负增长。星期五(11月14日)公布的最新数据显示,1至10月固定资产投资累计同比降幅扩大至1.7%;根据第三方测算,固定资产投资单月增速10月进一步降至负12.2%。

地区生产总值(GDP)排名全国前四的广东、江苏、山东和浙江,今年前三季的固定资产投资跌幅均超出全国水平。其中,经济第一大省广东前三季投资滑落高达14.1%。

除了受持续低迷的房地产投资拖累,投资失速的另一重主因,要追溯到一年前出台的10万亿元化债计划。

去年11月,中国全国人大常委会批准总额达10万亿元的化债资源,包括从2024年至2026年间,每年分配2万亿元债务限额,置换地方政府存量隐性债务;以及2024至2028年间,每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元,专门用于化债。

这套化债组合拳,旨在减轻地方政府沉重的债务负担。和其他主要经济体不同,中国政府债务更多不是由中央政府承担,而是落在地方政府头上。中国财政部数据显示,截至2024年底,地方债务占政府债务比重高达63%,远高于中央债务所占的37%。

地方债台高筑的原因,包括三年冠病疫情使得防疫开支大幅增加,经济增长放缓和楼市崩盘又导致财政收入减少;直接后果就是多地中小企业长期被政府拖欠账款、公共服务遭削减、公务员也被减薪或欠薪。

以城投企业债为代表的隐性债务,则是地方债的核心痛点。隐性债务指的是地方政府在法定债务预算之外,通过城投公司等融资平台举借的债务。根据官方统计,截至去年底,地方隐性债务总额为10.5万亿元;但国际货币基金组织(IMF)测算,中国地方隐性债务总额在2023年底就高达60万亿元,占GDP的47.6%。

公开数据显示,今年前10个月中国共计发行地方政府债券逾9.1万亿元,同比增长约23%,发债规模创下同期历史新高。

第一财经根据上述数据统计,9.1万亿元政府债券中,约四成用于项目投资,约六成用于偿还旧债。用于还债的5.65万亿元债券中,包括同比大增58%的4.4万亿元再融资债券,以及1.25万亿元特殊新增专项债券。

发行上述债券,令地方政府得以将隐性债务置换为利率较低的显性债务,从而缓解偿债压力。评级机构惠誉估算,通过债务置换,地方政府在2024年至2028年间共计可节省1.08万亿元利息。

此外,官方也加强对城投企业债券的融资监管。多数城投企业仅获准对到期债券进行再融资,发行用于营运资金或新投资的债券均受限制。统计显示,城投企业债券发行净额从2023年的近1.4万亿元骤降至2024年的1520亿元。

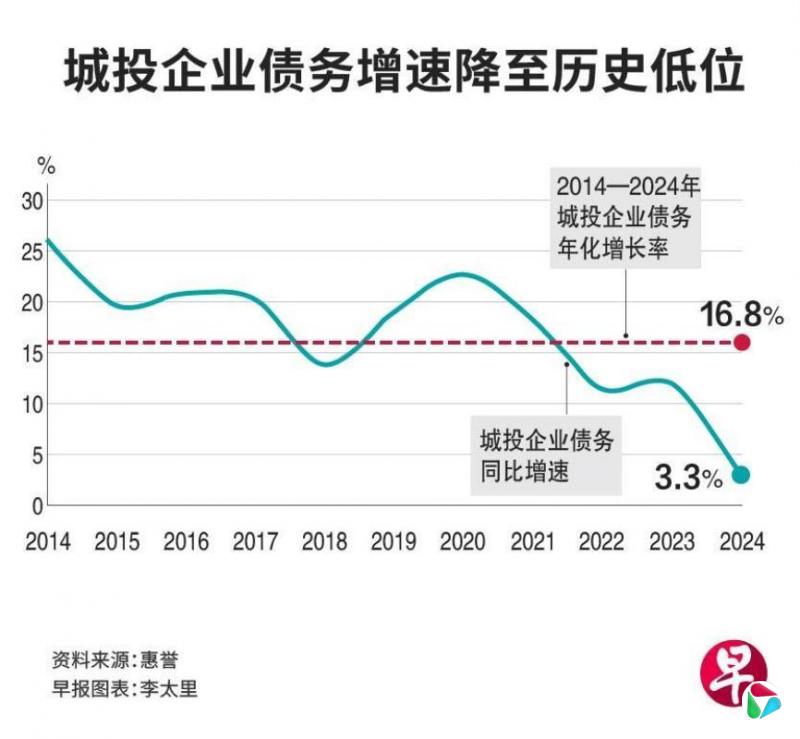

据惠誉统计,10万亿债务置换计划推出后,2024年全国城投平台债务增速骤降至3.3%的历史新低,远低于此前10年16%的年化增长率。惠誉亚太区国际公共融资评级高级董事孙浩接受《联合早报》访问时预计,除非出现超预期财政刺激措施,否则今年城投债将保持低个位数增长。

内蒙古今年7月官宣退出地方债务重点省份,意味着中央政府划定的12个债务高风险省市减至11个。中国央行行长潘功胜上月底披露,2025年9月末,全国融资平台数量和存量经营性金融债务规模,分别较2023年3月末下降71%和62%,“风险明显缓释”。

财通证券首席经济学家孙彬彬团队认为,目前已落地化债资金占2028年之前需化解的隐债余额比重已超过50%,地方政府隐性债务化解工作进度预计已过半。

但孙浩指出,截至2024年底,所有城投企业合计约有34万亿元的债务缺口,10万亿元配额仅能覆盖这一缺口的30%。这意味着仍有24万亿元资金缺口无法靠本轮化债解决,仍须依赖再融资或政府支持来弥补。

分析:投资下滑 因化债额度挤压资金

化债组合拳立竿见影,但副作用也不容忽视。申万宏源证券首席经济学家赵伟团队研判,今年年中以来化债提速挤占投资资金,是投资下滑的主因。

赵伟团队撰文指出,今年6月以来特殊再融资债券发行规模超1.2万亿元,在划拨的8000亿元额度基础上,又额外占用4000亿元新增专项债额度,导致政府投资可用资金减少。这拖累投资增速超三个百分点,发行特殊再融资专项债较多的东部地区投资降幅更大。

其次,今年来政策加快推进央企和国企的欠款偿还工作,由于当前企业盈利偏弱,企业或将用于投资的资金偿还欠款,导致固定投资回落。

惠誉也观察到,债务管控收紧使城投企业资产扩张显著放缓,全国城投加权平均资产增速从2020年的16.3%骤降至2024年的6.3%,其中12个债务高风险省市增速仅为3%。

外界关注中国 未来五年化债思路

稳风险与促增长能否兼顾?近期北京的一些动向,引发舆论对未来五年中国化债思路的关注。

中国财政部长蓝佛安上月底撰文解读“十五五”(2026-2030年)规划建议时,重申“坚持在发展中化债、在化债中发展”。他强调,要将不新增隐性债务作为“铁的纪律”,还要推动建立统一的地方政府债务长效监管制度,同时加快推进地方融资平台改革转型。

11月3日,中国财政部官网出现一个名为“债务管理司”的机关。根据官方介绍,这个新机构主要职责包括拟订并执行政府债务管理制度和政策、拟订中央和地方政府债务管理制度和办法、编制国债和地方政府债余额限额计划,以及加强政府债务监测监管,防范化解隐性债务风险等。

《财经》杂志报道指出,原有政府债务管理职责分散在财政部多个司局及事业单位,这次将中央债、地方债、外债管理等工作集中整合在同一司,有利于协调使用宏观财政政策和债务工具,既可为稳增长提供支持,也能更系统地推进化债。

第一财经则引述政府债务专家、中诚信国际研究院院长袁海霞说法称,考虑到当前中国中央政府债务规模、占比、负债率均显著低于地方政府,且远低于美日等主要经济体,在宏观效益下滑、投资回报不足等背景下,中央加杠杆尤其可以扩大有效需求、降低政府债务总体成本,未来新增杠杆可更多向中央倾斜。

专家:要解决地方债务困境 实施30多年分税制度须改革

香颂资本执行董事沈萌受访时认为,要破除地方债困境,就要解决地方政府入不敷出的根本原因:财政收入能力下滑。这意味着,实施逾30年的分税制度必须改革。

1994年,在时任国务院副总理朱镕基主导下,中国开始实行分税制改革:将增值税75%收归中央,消费税全盘上收,同时设立国税和地税两套系统。

这项改革迅速扭转了当时“弱中央、强地方”的局面,化解了中央财政危机。但由此导致的地方政府“钱少事多”局面,一直延续至今。地方政府转而通过出让土地获取收入,由此催生的土地财政,在近年楼市崩盘后难以为继。

沈萌指出,实行分税制改革时中央财政较弱,“时隔30年,中国已是全球第二大经济体,是时候进行调整,探索给予地方和事权对等的更大财权。”

新加坡国立大学东亚研究所吴庆瑞中国研究讲席教授戴慕珍受访时也认为,改革现有财税制度势在必行。

戴慕珍指出,土地财政崩盘后,地方政府须要找到更制度化、可持续的收入来源。“过去地方进行的许多工作都靠举债推动,他们应该获得更多税收来承担相应开支……这是地方债唯一的长期解决方案。”

地方政府融资平台锐减 城投公司转型挑战艰巨

为遏制隐性债务,北京决定根除它的借债主体:以城投企业为代表的地方政府融资平台。

今年7月的中共政治局会议首次提出“有力有序有效推进地方融资平台出清”。一个月后,中国央行等四部门联合发布通知,要求在2027年6月之前,地方政府融资平台清零、地方政府隐性债务清零、城投公司退出融资平台名单,剥离政府投融资职能。

上述文件出台后,各地城投公司加速“退平台”。根据方正证券研报数据,截至9月26日,今年内已有114家城投官宣退平台。中国财政部长蓝佛安披露,去年地方政府融资平台减少7000多家;截至今年6月底,超六成平台实现退出。

不过,新加坡国立大学东亚研究所吴庆瑞中国研究讲席教授戴慕珍的研究指出,比起彻底关停,更多城投公司选择转型为投资公司继续运营。这类转型能否奏效,成为地方化债和增长的关键。

统计显示,2023年时中国约有1万8000家城投公司。过去二三十年间,这类企业是承担政府投资项目融资功能的主要实体,一度成为资金、土地、股权等公共资源的集中地,同时也是违规融资担保、违规借款、违规举债投资等风险高发区。

戴慕珍受访时分析,近年来地方政府试图通过结构和资源重组,提升城投公司转型后的信用度,令它们对投资者更有吸引力。“和过去严重依赖土地财政的做法相比,现在的尝试有潜力带来更多元化、系统化的收入来源。”

但她同时指出,转型能否成功取决于多重因素。戴慕珍举例说,安徽合肥、浙江杭州等经济发达地区,能为城投公司注入更多优质资源,转型难度更低。相比之下,贵州省遵义市虽然坐拥“国酒”茅台,但茅台集团管辖权属于贵州省政府,令地方政府难为无米之炊。

2022年底,遵义最大城投公司、由遵义国资委完全控股的遵义道桥宣布,公司背负的155.94亿元人民币银行贷款将展期20年偿还,且前10年仅付息不还本。这一闻所未闻的还贷方案震惊市场,凸显地方财政面对的巨大困境。

财新网上月引述业内人士指出,一些城投公司的转型仅限于改头换面,运作方式仍与过去基本相同。即便是找到新商业模式的城投公司,也更难获得新融资,因为它们的城投背景会招致额外合规审查。

惠誉亚太区国际公共融资评级高级董事孙浩认为,独立偿债能力是衡量城投成功转型的金标准。在宏观经济面对多重挑战和不确定性的环境下,城投企业资产回报率(ROA)近年来呈下降趋势,这表明进一步扩大债务和资产规模的效益或在递减。

孙浩说:“城投是否有专业投资运营团队和激励机制,在保持政策属性前提下,通过投资获得财务回报,填补偿债缺口,是转型核心挑战背后的深层次症结。”