中国电动车品牌小鹏最新版本的人形机器人IRON,上周惊艳亮相发布会。它以宛如模特般的轻盈“猫步”登场,步态自然流畅,瞬间引发舆论热议。

与去年首次亮相、动作略显僵硬的首代IRON相比,11月5日发布的升级版不仅拥有标准的女性体态,整体步态协调度也更为流畅。虽然仍能看出微机械停顿,但机器人的整体行走姿态已逼近真人,有网民惊叹:“如果它走在我旁边,可能都分不清谁是机器人”。

然而,更逼真的表现也带来更多质疑。有网民从视频中观察到头部轮廓、耳朵形状等细节,怀疑机器人是真人伪装;也有人质疑,这段视频或许是人工智能(AI)合成的产物。

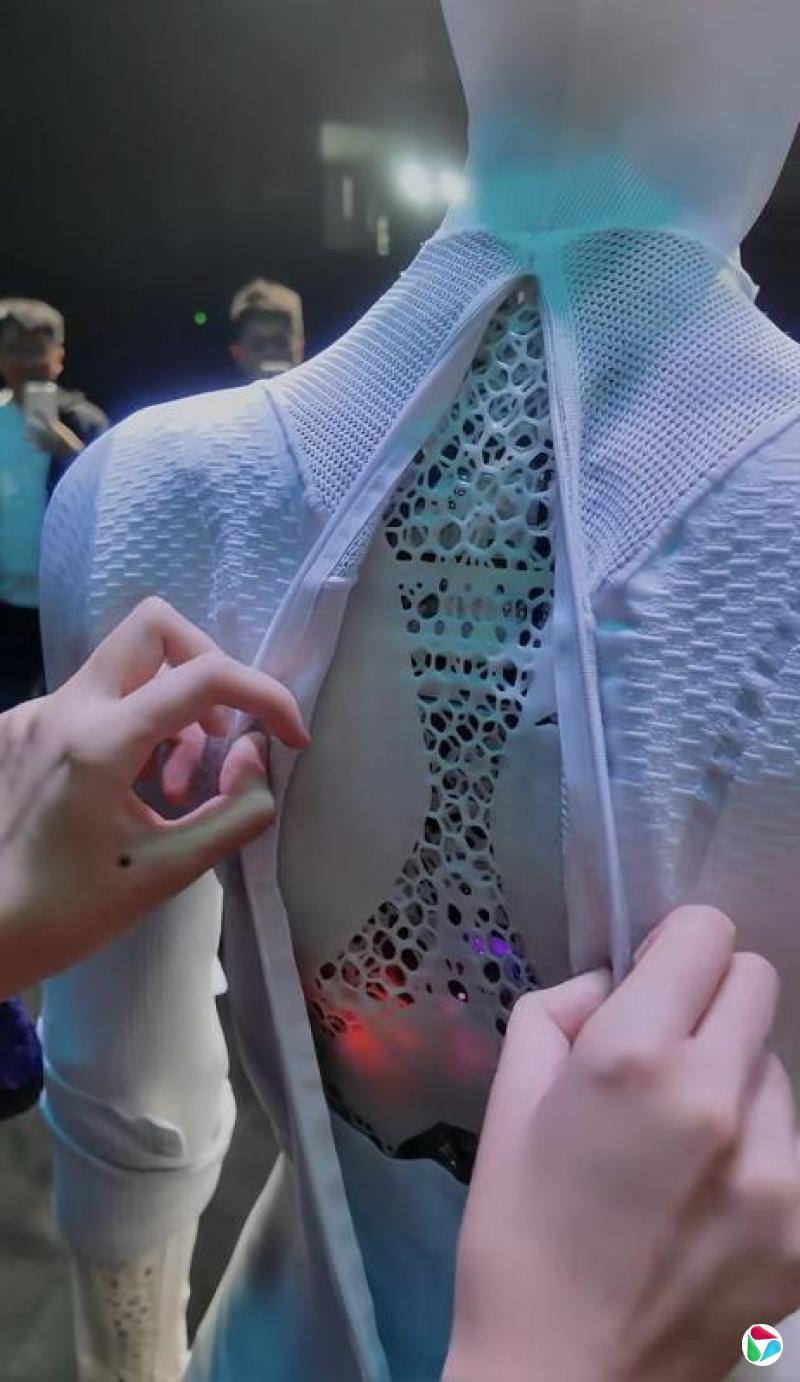

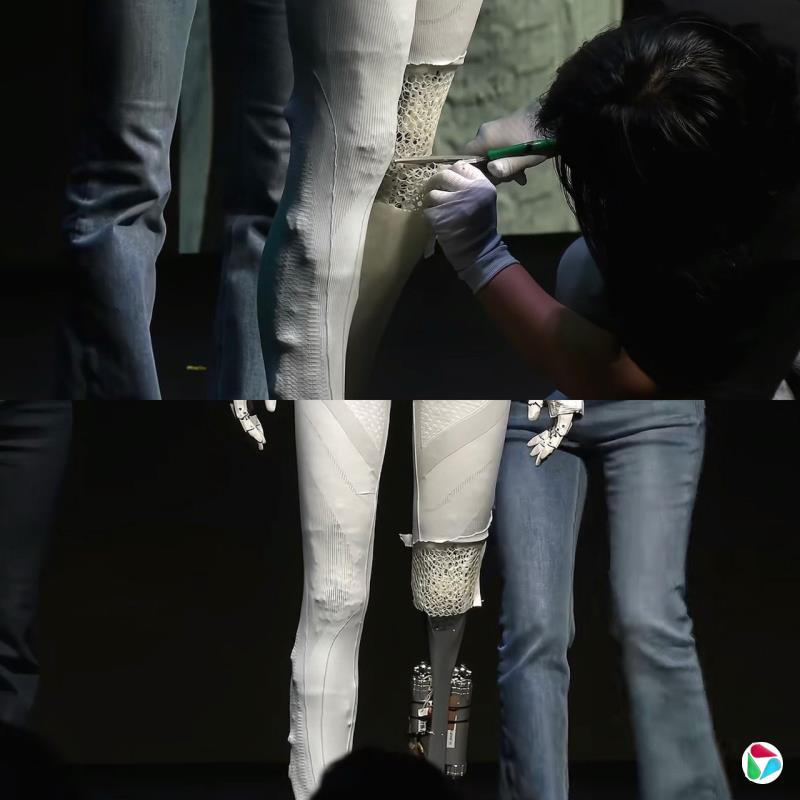

面对争议,小鹏董事长何小鹏隔天(11月6日)发布视频,一镜到底展示IRON走猫步的全过程。视频中,研发团队还当场拉开机器人背后的拉链,展示内部机械结构,以此证明它的机器人“真身”。

当晚的发布会上更上演了一场“开箱实测”——工作人员当场剪开IRON腿部外壳,露出内部金属关节与线路,再让它自行步行离场。

有趣的是,IRON亮相后,小鹏股价一度下跌约2%,但随着官方发布澄清视频后,股价随即回升约1.4%,显示市场情绪也随着这场真假之争出现波动。

何小鹏坦言,当IRON的拉链被打开时,“说实话,我有一点点的心酸。如果IRON来自海外的企业,也许就不会产生这么多的质疑,而会鼓掌、欣喜。大家不敢相信一个极其强大的技术来自一家中国公司,我们心中的成见是一座大山。”

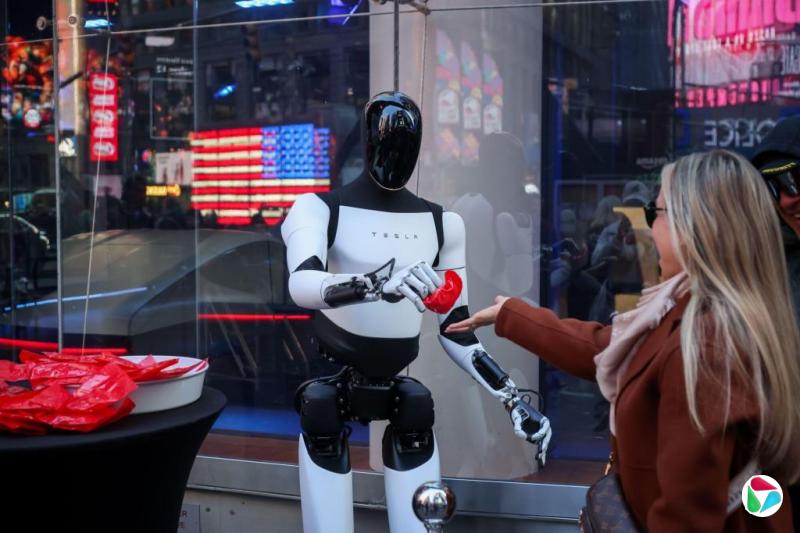

小鹏的突破也获得国际同行关注。同样在研发人形机器人的美国科技巨头特斯拉首席执行官马斯克点赞相关视频,并称:“特斯拉和中国公司将主导市场。我非常尊重中国的竞争对手,中国有很多聪明、勤奋的人。”

那么,这款机器人究竟强在哪里?

据科技媒体报道,IRON的核心在于小鹏自研的首代“物理世界大模型”。这一多模态模型能够将复杂指令拆解为多步骤任务,进行路径规划,并在动态环境中实现自主适应,无须人类干预。

为满足高强度运算需求,IRON搭载了三颗小鹏自研的“图灵”人工智能(AI)晶片,整体算力相当于高端自动驾驶系统的神经处理水平。但与电动车不同,这些晶片不仅要同时控制82个关节的精密运动,还须实时处理视觉与语言输入,并维持双足平衡,对算力的要求更高。

在模型算法与晶片算力的共同支撑下,配合仿真人体比例的灵巧机械手、仿生脊椎及前脚掌结构设计,IRON能够完成弯腰拾物、轻步行走等自然动作,展现出高度拟人的流畅表现。

何小鹏说,“高度拟人”路线的核心优势在于数据获取。世界上绝大多数场景与工具都是围绕人类设计的,只有具备类人外形的机器人,才能在这些环境中有效收集并学习人类行为数据。简单来说,机器人越像人,才越能适应人类的世界。

人型机器人发展

虽然人形机器人领域仍处在发展初期,距离真正进入家庭服务场景还有一段路,但它所代表的潜在市场极具吸引力。

对企业而言,人形机器人是一支无需休假、无需加薪的劳动队伍;对家庭而言,它则可能成为“终极家电”——毕竟,谁不想拥有一台能洗衣、能整理、还能装载洗碗机的机器人呢?

目前,人形机器人已成为全球科技产业中最炙手可热的赛道之一,吸引了各国巨头与初创企业争相布局,包括特斯拉、宝马、现代汽车等。

其中,特斯拉正开发名为Optimus的人形机器人,马斯克计划在今年量产约5000台,并称这些机器人将在特斯拉工厂中承担“真正有用的工作”。

与此同时,中国企业也在人形机器人赛道上加速发力,头部玩家包括比亚迪、小米、奇瑞等汽车品牌。根据摩根士丹利发布的《2025人形机器人百强报告》,中国企业占据榜单中35个席位,并在具备完整整机生产能力的22家公司中占据九家,展现出强劲的竞争潜力。

企业加速布局的背后,也少不了官方政策背书。2023年,中国工业和信息化部发布《人形机器人创新发展指导意见》,提出到2025年建立初步创新体系,重点推动关键技术突破、产业化应用,并培育具全球竞争力的企业。专家指出,这些目标迄今已取得显著进展。

摩根士丹利的研究也显示,中国在人形机器人领域持续展现出最突出的发展势头。本土初创企业正凭借完善的供应链体系、丰富的应用场景与强有力的国家政策支持,快速缩小与国际领先者的差距。

分析指出,中国从国家队到企业之所以纷纷转向人形机器人产业,主要原因在于人口结构变化带来的劳动力危机。随着人口老龄化加速、加上年轻人不愿从事工厂劳动,中国制造业正面临严重的用工缺口。早在2021年,中国官方就预测,到2025年制造业工人短缺将接近3000万人,而这一趋势恐怕仍将持续恶化。

《经济学人智库》则预测,中国劳动人口将在2045年缩减至约6.45亿人,相较2013年的高峰7.94亿人,大幅下降,并将占全国人口不到一半。对于一个高度依赖出口的经济体而言,这一趋势可能会威胁中国官方定下的2035年人均国内生产总值(GDP)比2020年翻一番的目标。

与智能手机和电动车的发展路径相似,中国人形机器人产业可能将在零部件成本下降与政策支持加码的双重推动下,迎来爆发式增长,形成一片充满潜力的“蓝海”市场。

只是,要创造出真正意义上的“通用型机器人”,仍面临重大技术瓶颈。

中美科技战下的风险

在最理想的情况下,机器人应能适应多变环境,执行多种人类任务,并与人实时互动。换言之,它们不只是被动听命的“助手”,而是具备主动学习与行动能力的“同事”。

但现实的情况是,目前技术成熟的生成式人工智能模型仍主要是文本训练,难以满足机器人对视觉、空间感知与运动控制的复杂需求。

目前,中国企业在全球人形机器人供应链中占据约63%的份额,主要擅长生产硬件——从执行器、传感器到锂离子电池——可谓“身体强健”,但在“思维”层面仍显不足。今年上半年举行的机器人拳击赛与马拉松赛事中,参赛机器人是由人类全程操控,虽然场面炫酷,却也暴露出背后模型与运动控制算法的局限。

真正决定机器人智能水平的,是背后的软件与晶片能力。在这一领域,美国依然占据主导地位。摩根士丹利今年2月的报告指出,微软、英伟达和谷歌等科技巨头仍为全球大多数机器人的“大脑”提供核心算力与算法支持。相比之下,中国企业虽具制造优势,却在高端晶片和AI模型方面受制于人。

中美科技战的持续,也让这一差距进一步扩大。随着美国禁止英伟达向中国出口Blackwell等高性能AI晶片,中国企业获取尖端算力资源的通道被不断收紧。

与此同时,资本热度并未降温。数据显示,全球人形机器人市场规模到2050年可能将突破5万亿美元,届时全球人形机器人保有量预计超过10亿台,其中中国市场可能有约3亿台。再加上政策扶持与国家层面的战略布局,中国产业的成长动能依旧强劲。

不过,随着越来越多企业涌入,这片曾被视为“蓝海”的市场正逐渐走向竞争激烈的“红海”。小鹏这台走姿优雅的机器人为赛道注入了一股新热潮,但在聚光灯之外,竞争、技术与供应链的不确定性仍暗流涌动。